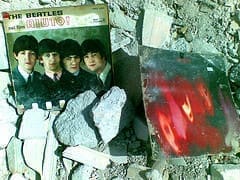

L’Aquila – Casa dello Studente

Inserito originariamente da kappolella

Oggi questo blog si ferma in segno di lutto.

Note a posteriori: Perché il terremoto che ha colpito L’Aquila ha colpito anche una parte di me.

Pur essendo a Novara, lontano dall’epicentro, ho sentito quelle scosse nell’anima attraverso l’angoscia e il terrore palpabile dei miei amici romani, svegli nel cuore della notte, che condividevano il loro spavento su Twitter.

Ha colpito luoghi che, seppur non direttamente legati alla mia quotidianità di allora, sono diventati simbolo di una Nazione ferita.

Ha colpito quella casa dello studente, a stessa casa che ora è diventata il simbolo di questa tragedia, il simbolo di tante giovani vite spezzate, il simbolo della disperazione di tanti genitori, il simbolo di un’Italia che si stringe attorno all’Abruzzo e che cerca di dare il proprio contributo come meglio può.

L’eco di quella tragedia, pur vissuta dalla mia casa di Novara, ha segnato profondamente non solo la mia percezione della vulnerabilità umana, ma anche la mia comprensione di come l’informazione digitale stesse per ridisegnare radicalmente il nostro modo di apprendere e condividere gli eventi.

Quella notte non fu solo testimone di un dramma immane, ma anche la culla di una trasformazione irreversibile nel panorama mediatico, un momento in cui la potenza nascente della rete si manifestò con una forza inaudita, anticipando il futuro della comunicazione digitale.

Il legame emotivo si è cementato istante dopo istante seguendo l’ansia e lo spavento dei miei amici su Twitter, svegli alle 3 di notte e travolti dalla paura. Ma dalla paura, nasce il coraggio, la conoscenza e la prevenzione: ed è stato proprio in conseguenza di questo evento sismico che ho scoperto il sito Hai Sentito il Terremoto.

Ore cruciali: il mio risveglio e la percezione del dramma attraverso i primi segnali digitali

Novara, giovedì 9 aprile 2009, verso notte fonda

La memoria di quelle ore è scolpita con una lucidità quasi dolorosa. Nostro figlio Davide, di appena 13 mesi, ci svegliò nel cuore della notte, poco dopo le due, a causa di uno dei suoi frequenti reflussi. Una volta quietato e rimesso a dormire, l’abitudine, o forse un presagio, mi portò a collegarmi a Twitter. Era un’ora insolita, eppure notai con sorpresa alcuni miei contatti di Roma attivi sulla piattaforma.

La curiosità mi spinse a chiedere loro il motivo di quella veglia in un giorno infrasettimanale. Le risposte arrivarono rapide, cariche di apprensione: una forte scossa di terremoto era stata avvertita distintamente anche nella Capitale, costringendo molte persone a riversarsi nelle strade.

Chiesi subito se ci fossero state vittime o crolli. Fortunatamente, da Roma le notizie parlavano solo di grande spavento, ma nessun danno grave immediato. Tuttavia, un senso di inquietudine profonda, alimentato dalla loro viva preoccupazione, iniziò a serpeggiare in me.

L’informazione digitale, ancora giovane ma già vibrante, stava iniziando a tessere la sua tela, connettendomi emotivamente a un dramma che si stava consumando a centinaia di chilometri di distanza.

Il Divario del 2009: L’Era Analogica dell’Informazione Ufficiale e l’Pionierismo dei Cittadini Digitali su Twitter

Da quel momento, iniziai un monitoraggio febbrile su due fronti che, in quella notte del 2009, si rivelarono rappresentativi di due epoche a confronto: l’hashtag #Terremoto su Twitter e il sito ufficiale dell’ANSA.

Non si trattava di una competizione, ma della manifestazione evidente di un’asincronia profonda.

Da un lato, i cittadini, quei pochi già dotati dei primi smartphone e di una propensione al digitale, stavano diventando cronisti in tempo reale.

Dall’altro, il mondo dell’informazione istituzionale, ancora prevalentemente ancorato a logiche e tempi analogici, non aveva ancora sviluppato pienamente la cultura e gli strumenti per il social e digital listening.

Su Twitter, sotto l’hashtag #Terremoto, si stava riversando un flusso continuo e prorompente di digital news (che ha determinato l’evoluzione del ruolo e dei contenuti dei blog): frammenti di racconti, foto sgranate, espressioni vivide di paura.. Un’ondata di news report spontanei, generati da chi viveva l’evento o ne percepiva le immediate conseguenze.

Sul fronte dell’ANSA, invece, regnava un’attesa comprensibile per i protocolli di verifica, ma che appariva dilatata di fronte all’urgenza percepita attraverso i social media. Questa discrepanza non era colpa, ma il sintomo di un cambiamento culturale e tecnologico in pieno svolgimento, dove l’informazione digitale iniziava a correre più veloce dell’informazione analogica tradizionale.

Mentre le notizie si moltiplicavano sui social media, emergeva un particolare inquietante: la quasi totale assenza di informazioni dirette dall’Abruzzo, e in particolare dall’Aquila. Sembrava una zona d’ombra, un buco nero informativo. La tragica verità sarebbe emersa solo più tardi: chi viveva nelle aree più devastate non aveva la possibilità di usare Twitter o altri strumenti digitali.

Il silenzio, in quel caso, era il più terribile dei messaggi. L’informazione digitale ci stava mostrando i suoi limiti geografici e infrastrutturali, ma anche la sua potenza nel connettere chi poteva comunicare.

L’alba del Citizen Journalism: quando l’informazione digitale nasce dal basso

Quella lunga notte insonne, trascorsa davanti allo schermo del computer, rappresentò per me, e credo per molti altri osservatori attenti delle dinamiche della rete, un vero e proprio spartiacque. Stavamo assistendo in diretta al passaggio epocale da un’era in cui l’informazione analogica e digitale – così come teorizzato da uno dei padri fondatori del digitale italiano – coesistevano quasi su piani separati, a una nuova fase in cui l’informazione digitale stava prepotentemente prendendo il sopravvento, ridefinendo regole e tempistiche.

L’ANSA iniziò a trasmettere le prime notizie ufficiali solo all’alba, quando ormai il quadro della tragedia si era già parzialmente delineato attraverso la miriade di testimonianze e contributi che affollavano la rete. In quelle ore cruciali, nacque, o meglio, si manifestò con una forza dirompente in Italia, il fenomeno del “Citizen Journalism”. Non erano giornalisti di professione a fornire i primi aggiornamenti, ma cittadini comuni, persone direttamente coinvolte o testimoni oculari che, armate di smartphone e connessione internet, diventavano fonti primarie di news report.

Questo evento sismico non scosse solo la terra; scosse dalle fondamenta il modo di concepire e diffondere l’informazione.

La capacità di generare e fruire digital news in tempo reale trasformò ogni individuo connesso in un potenziale reporter, cambiando per sempre le dinamiche della comunicazione digitale durante le emergenze e non solo. L’informazione nell’era digitale stava mostrando il suo volto più partecipativo e, allo stesso tempo, più caotico.

Implicazioni e riflessioni: la deontologia e il diritto nell’era della comunicazione digitale istantanea

L’immediatezza e la viralità dell’informazione digitale, se da un lato rappresentavano una risorsa preziosa in termini di tempestività, dall’altro sollevavano interrogativi complessi e urgenti. La facilità con cui le notizie, vere o presunte, potevano diffondersi metteva a dura prova i principi fondamentali del giornalismo.

Emerse con chiarezza la necessità di una nuova consapevolezza riguardo “la deontologia del giornalista ai tempi dell informazione digitale”. Come garantire l’accuratezza, la verifica delle fonti, il rispetto della privacy e della dignità delle persone coinvolte in un flusso informativo così rapido e decentralizzato? Anche il “diritto dell informazione e della comunicazione nell era digitale” si trovò di fronte a sfide inedite, dovendo bilanciare la libertà di espressione con la tutela da disinformazione e speculazioni.

La comunicazione digitale, in particolare quella veicolata dai social media, richiedeva un supplemento di responsabilità da parte di tutti gli attori coinvolti: dai creatori di contenuti ai fruitori, chiamati a sviluppare un senso critico più affinato. La potenza dell’informazione digitale doveva andare di pari passo con una maggiore etica della condivisione.

Il segno di una svolta e il futuro dell’informazione

Il giorno seguente, sopraffatto dal dolore per le vite spezzate e profondamente toccato dalla presa di coscienza di quanto avevo vissuto indirettamente quella notte, attraverso il filtro digitale delle emozioni dei miei amici, decisi di chiudere il mio blog in segno di lutto.

Era un piccolo gesto, personale, ma per me carico di significato.

Quel lutto, sentito così forte nonostante la distanza fisica dalla mia Novara, era anche il segno di una comprensione più profonda: il mondo dell’informazione era cambiato per sempre, e io ne ero stato testimone diretto.

L’esperienza del terremoto dell’Aquila, filtrata attraverso il prisma della nascente informazione digitale e amplificata dalla connessione emotiva con chi viveva il terrore in prima persona, ha cementato in me la convinzione che la tecnologia, se usata con consapevolezza e responsabilità, può essere uno strumento potentissimo di connessione, solidarietà e conoscenza.

Ha anche evidenziato le sfide che ancora oggi, a distanza di anni, continuiamo ad affrontare nel navigare un ecosistema informativo complesso e in continua evoluzione.

Quella notte ha piantato un seme nella mia visione professionale, rafforzando l’importanza di comprendere e interpretare le dinamiche dell’informazione digitale non solo come consulente, ma come cittadino di un mondo interconnesso. Il futuro dell’informazione richiederà sempre più capacità di analisi critica, discernimento e un impegno costante verso una comunicazione digitale che sia veramente al servizio della verità e della comunità.